नई दिल्ली, 8 अगस्त (Udaipur Kiran) । अब आपने ही पुराने और कचरा हो गए कपड़ों से बने नए कपड़ों की पहचान नहीं कर पाएंगे। लंबे शोध के बाद यह नई तकनीकी विकसित करने में सफलता पाई है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी, नई दिल्ली के शोधकर्ताओं ने। भविष्य में डेनिम के कपड़े से बने वस्त्रों में 25 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक पुराने धागे (पुनर्चक्रित) का उपयोग किया जा सकेगा।

इस नए शोध की जानकारी देते हुए शुक्रवार को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली के वस्त्र एवं रेशा अभियांत्रिकी विभाग के प्रो. अभिजीत मजूमदार और प्रो. बी.एस. बुटोला ने बताया कि भारत में हर साल लगभग 39 लाख टन घरेलू उपयोग के बाद का वस्त्र कचरा (पोस्ट-कंज़्यूमर टेक्सटाइल वेस्ट) जमा होता है, जिसमें से केवल चार प्रतिशत ही पुनर्चक्रण किया जाता है। शेष कचरा लैंडफिल में चला जाता है और वहां यह सैकड़ों सालों तक पड़ा रहता है। पोस्ट-कंज़्यूमर टेक्सटाइल वेस्ट का पुनर्चक्रण इसलिए चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि इसमें रंगों और फाइबर के मिश्रण में काफी विविधता होती है। इसके साथ ही, पारंपरिक यांत्रिक पुनर्चक्रण से फाइबर की लंबाई और ताकत कम हो जाती है, जिससे पुनर्चक्रण से उत्पादित वस्त्रों की गुणवत्ता नए वस्त्रों की तुलना में कमतर होती है।

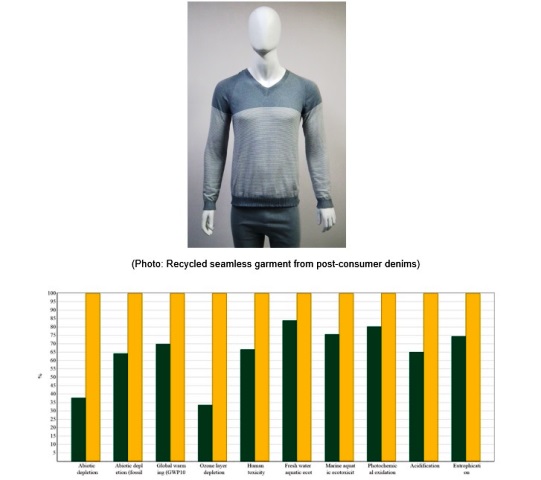

इसी चुनौती का समाधान करते हुए प्रो. मजूमदार और प्रो. बुटोला के नेतृत्व में एक शोध टीम ने गुणवत्ता से समझौता किए बिना डेनिम कचरे से बुने हुए वस्त्र (निटेड गारमेंट्स) बनाने की एक नई तकनीक विकसित की है। इस तकनीक के तहत, डेनिम कचरे से यार्न (सूत) तैयार किया गया, जिसमें फाइबर की मूल संरचना को नुकसान न पहुंचे, इसका विशेष ध्यान रखते हुए प्रक्रिया को अनुकूलित किया गया। इन यार्न्स को ‘सीमलेस होल गारमेंट टेक्नोलॉजी’ के माध्यम से बुना गया, जिसमें 25 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक पुनर्चक्रित धागे का उपयोग किया गया। आईआईटी दिल्ली की शोध टीम ने पाया गया कि 50 प्रतिशत तक पुनर्चक्रित धागों का उपयोग करने पर भी वस्त्र का स्पर्श अनुभव एक दम नए उत्पादों जैसा ही बना रहता है।

प्रो. अभिजीत मजूमदार ने शुक्रवार को बताया कि रिसाइकल यार्न्स की खुरदुरेपन को कम करने के लिए फैब्रिक पर सॉफ्टनिंग ट्रीटमेंट किया गया, जिससे अंतिम उत्पाद की स्पर्श गुणवत्ता एक दम नए वस्त्रों के समान हो गई। उन्होंने कहा कि हमने डेनिम कचरे पर यह काम कर दिखाया है और इसे किसी भी अन्य टेक्सटाइल वेस्ट पर भी लागू किया जा सकता है।

इस शोध के परिणामों को जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन के एक हालिया प्रकाशन में उजागर किया गया है। इसके अलावा शोधकर्ताओं ने भारतीय परिप्रेक्ष्य में लाइफ साइकिल असेसमेंट (एलसीए) के माध्यम से पर्यावरणीय लाभों की भी गणना की।

इस परियोजना पर काम कर रहे पीएचडी स्कॉलर सत्या करमाकर ने पानीपत टेक्सटाइल रीसाइक्लिंग क्लस्टर से ऊर्जा और सामग्री संबंधी आंकड़े एकत्र किए। इसके विश्लेषण से पता चला कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, अम्लीय वर्षा और जीवाश्म ईंधन की कमी जैसे पर्यावरणीय प्रभावों को 30-40 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है, जबकि ओज़ोन परत की कमी में यह प्रभाव लगभग 60 प्रतिशत तक है। चूंकि रिसाइकल फाइबर के उपयोग से वर्जिन कॉटन का उपयोग कम हो सकता है इसलिए खेती में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों, उर्वरकों और पानी की बचत हो सकती है। उल्लेखनीय है कि कॉटन की खेती अकेले ही वैश्विक तापमान वृद्धि में 24 प्रतिशत तक योगदान देती है, जिससे वर्जिन यार्न्स की पर्यावरणीय लागत और बढ़ जाती है। प्रो. बी.एस. बुटोला ने बताया कि उनकी टीम अब टेक्सटाइल वेस्ट को बार-बार रिसाइकल करने की संभावनाओं पर भी काम कर रही है।

—————

(Udaipur Kiran) / सुशील कुमार